2022年5月27日追記

2022年のパイロットテストでは試験時に電卓が持ち込めるようになりました。

いつも大変お世話になっております。

第二種電気主任技術者のJunichi0218です。

ひさしぶりになりましたが、本日もよろしくお願いいたします。

先日、電験三種CBTパイロットテスト(電力科目のみ)を受験して来ました!

今日の記事は、先日電験三種CBTパイロットテスト(コンピューター試験のお試し受験)を受験した時の状況など,お伝えしたいと思います。

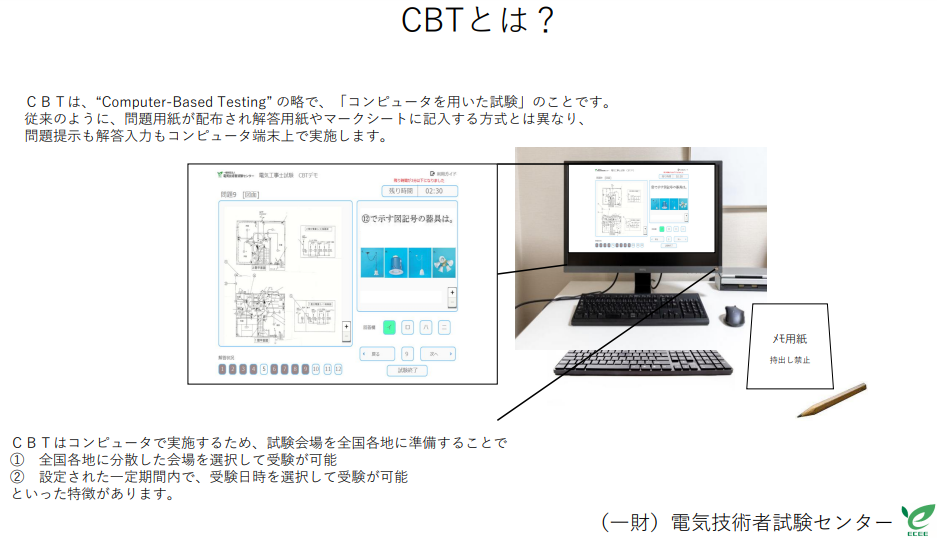

CBT方式(コンピューター入力で受験する方式)はR5年より従来のマークシート方式と選択ができるとなっています(2021年11月現在)ので、今後受験されるときに参考になれば幸いです。

SATさんの動画を参考に載せておきます。

自分の結論から言うと、本番も同じ出題方式ならCBT受験を選択します。

実際に受けてきましたので、以下見ていきましょう!

応募から受験日時指定まで

ツイッターで電験三種CBTテストのモニターを各科目500名募集していると見かけたので

一種の二次試験の準備もあったため、電力科目のみ応募したところ、当選しました。

会場は富山駅近くのテストセンター(いろいろなCBTテストの会場になっているようです)で

日時はオンラインで受験候補日から予約ができるので、11月2日を予約して会場に向かいました。

時刻は15:30~で変更はできませんでした。

会場で指示されたことなど

会場に少し早く着いたので、過去問題集で少し勉強しようかと思いましたが、

試験官より「今からいつでも初めても大丈夫ですよ」と声かけられたので、即受験しました(笑)

試験官より一通りの受験注意事項の説明を受けた後、受講確認サイン後に受験パソコンが置かれている部屋へ入るよう指示されました。

持ち込めるものは、、、、

免許証、私物を保管したロッカーのキー、注意事項が書かれた用紙のみ

電卓は持ち込みできませんでした(パソコン上の電卓アプリ使用とのこと)。

パソコン机の上にメモ用紙 シャーペン イヤーマフ(騒音対策)、呼び出しボタンがあり、使用したメモ用紙は持ち帰り不可でした。

パソコンでの受験感触

(撮影がまったくダメだったのでほぼ文章でごめんなさい)

指定されたIDとパスワードをパソコンに入力して、試験開始です。

試験を開始するとモニタ上のタイマーがスタートし、制限時間までわかるようになってました。

また途中退出はいつでもOKとのことでした。

せっかくなのでひたすら問題を解きました。

受験アンケートも入力して試験を終了しました。

試験終了後に問題集で確認しましたが、主にH23年とR1年の過去問がそのまま出題されてました。

後輩の職員に借りた15年分の過去問題集に載ってない問題もあったので、新制度H7年度よりいろいろ出されていたかもしれません。

受験者によりランダムで出題されているのかも

受験結果と気づきなど

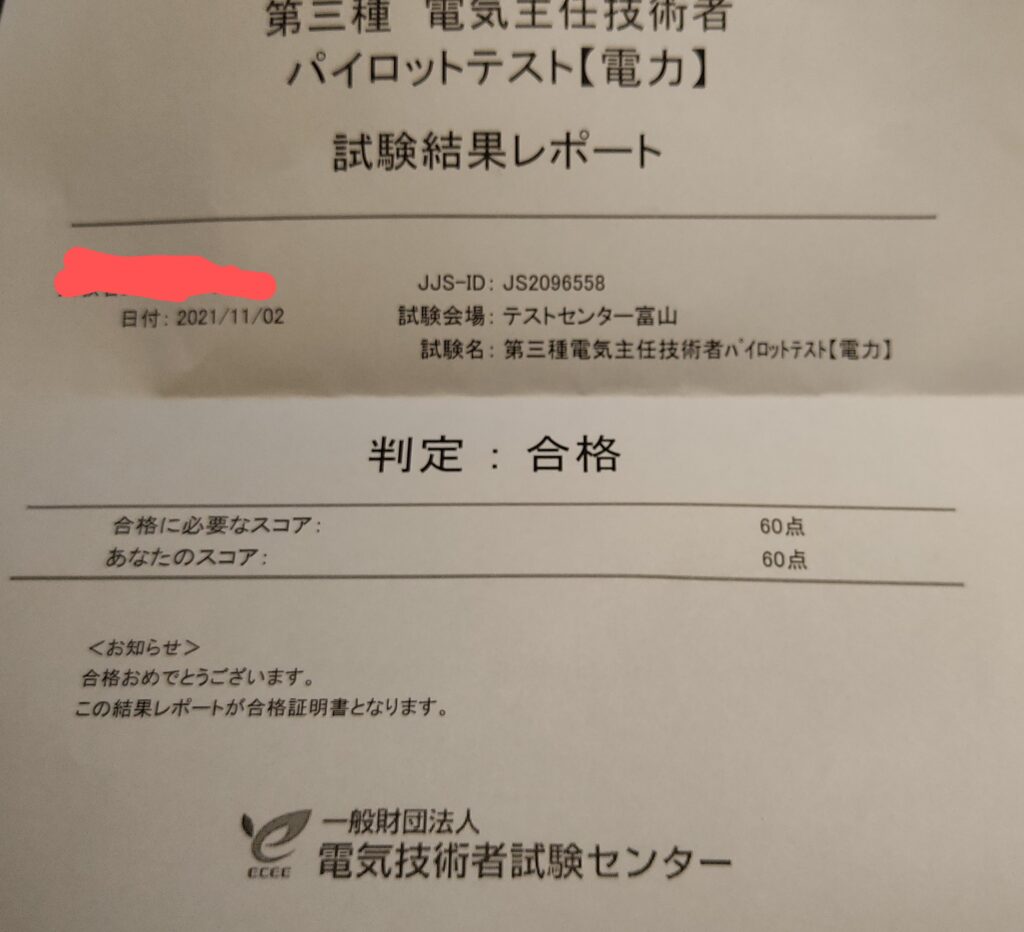

試験を終了すると結果が即表示されました。

ギリギリ合格していました!

ただ、どの問題が正解だったかはまったく表示されませんでした。

(計算問題を結構やらかしたような。。。。。。)

試験官に結果を印刷したものをいただき、退出しました。

以下、所感です。

・CBT本番もこの過去問がそのまま出題される形式なら、マークシートより合格しやすいのでは?

感覚的には消防設備士の試験(問題持ち帰り不可)に近い感じでした。

本番がどうなるかわかりませんが、この過去問題がそのまま出題される形式なら、過去問題集をやりまくればかなり合格率が高いのではないでしょうか(合格点調整は無いですが)。

・問題とメモ用紙を持って帰れないので,正解・不正解検証ができない。

不合格だった時に困るのが、これですね。終了後すぐどんな問題だったかメモして対策するしかなさそうです。

・都合の良い日を選べれるのはいいね

これがCBTの最大のメリットか。受験の都合がつけやすいのはいいかもしれませんね。

まとめ

今回のパイロットテストが本番でもほぼ同じ仕様という前提ならば

- 自分が電験三種受験するならばCBTを選択。

- 新制度移行の過去問題をとにかくやりこみ。

- 試験日は2科目づつとかで、ゆったり受験できるように日程調整する。

で、合格率が向上するほうにもっていくと思います。

実施までまだ時間があり、出題も今回と同等なのか?オリジナルの問題なのか?はわかりませんが、選択肢として十分吟味したほうがよさそうですね。

今日も最後までありがとうございました。三種を受験される方の参考になれば幸いです。

またよろしくお願いいたします。

コメント

うーん、情報処理技術者のCBT反対理由と同じですね。行政の圧力によって消されちゃいましたが。

過去問だらけになる、出題が少なくなる、長文が無くなる、随時試験になるなどのことから難易度が著しく低下して合格した意味が無い。

民間試験で同じように簡単な試験があるので、難易度を落としてまでやる意味が無い、行政が昔出した過小評価した資料どおりに作り替えるのは帳尻合わせ以外にないのでやめてほしいという内容そのものでした。

第二種情報処理も昔は年1回の試験で合格率は10%だったみたいなので当時から知ってる人が行政に反対したのです。

第三種電気主任技術者も、なんとなくそういう方向に向かっているみたいですね。

ちなみに、電気通信主任技術者や工事担任者も極端な簡易化をしてるみたいです。名前まで変わって民営化するみたいです。

コメントありがとうございます。

来年から本格的に始まりますが、やっぱり既出の過去問での出題になりそうですよね?

とにかく三種所持者が少ないのでしょうがないのかしら